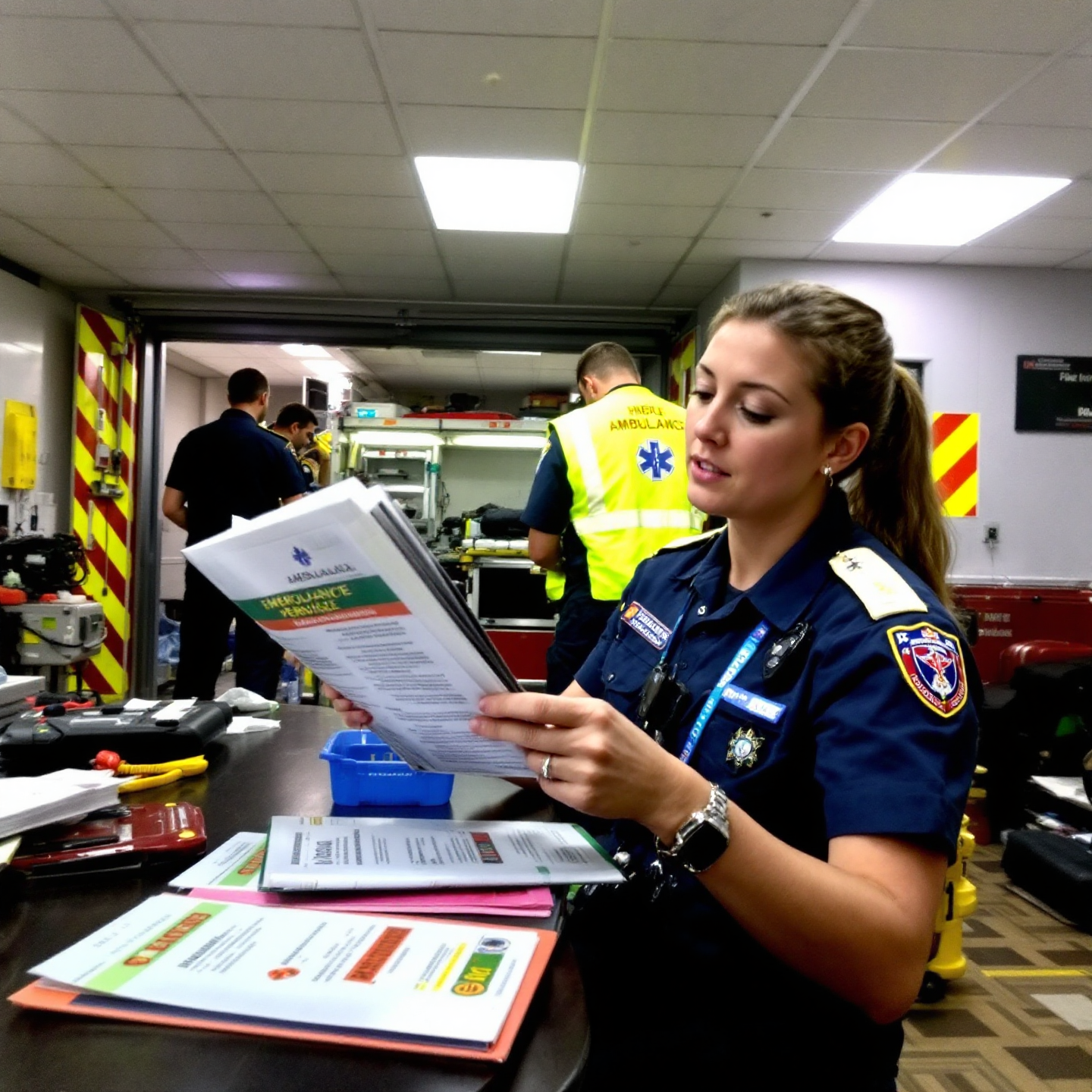

糖尿病は救急現場でも頻繁に遭遇する疾患の一つ。特に意識障害で搬送される傷病者の鑑別には、糖尿病による低血糖や高血糖による急性合併症の理解が不可欠です。本記事では、国家試験対策として糖尿病の基礎から、救急救命士の現場対応、そして出題頻度の高いポイントまでを一挙に解説します。

1. 糖尿病の基礎知識

糖尿病とは、インスリン作用の不足により高血糖が持続する代謝性疾患です。

- 1型糖尿病:自己免疫が主因。若年者に多く、インスリン依存型。

- 2型糖尿病:生活習慣病として中高年に多く、インスリン非依存型。

2. 病態生理と合併症

高血糖が長期間持続すると、以下のような慢性合併症が進行します。

- 細小血管障害:網膜症、腎症、神経障害(「糖尿病三大合併症」)

- 大血管障害:心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化性疾患

また、以下のような急性合併症も救急現場で重要です。

- 糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)

- 高浸透圧高血糖症候群(HHS)

- 低血糖

3. 救急現場での糖尿病患者対応

糖尿病患者の搬送では、意識障害を認めた場合、必ず血糖測定を実施しましょう。

- 低血糖(血糖値50mg/dL未満、15歳以上)

→ メディカルコントロール下で静脈路確保とブドウ糖投与が可能。

→ 軽度:経口摂取 重度:静脈投与

4. 低血糖の特徴と救急処置

低血糖の主な症状:

- 発汗、動悸、振戦

- 意識障害、けいれんなど

重症低血糖では、放置すれば脳障害や死亡リスクが高く、迅速な処置が必要です。

血糖測定 → 意識レベル評価 → 静脈路確保 → ブドウ糖投与

【補足】ブドウ糖投与の条件(国家試験対策):

- 血糖50mg/dL未満

- 意識障害あり

- 15歳以上

- メディカルコントロール下

5. 糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)の特徴

- 主に1型糖尿病で見られ、感染やストレスが誘因

- クスマウル呼吸(深く速い呼吸)

- アセトン臭のある呼気、脱水、意識障害が特徴

6. 高浸透圧高血糖症候群(HHS)のポイント

- 主に2型糖尿病で発生

- ケトン体はあまり産生されない(→酸血症は軽度)

- 血糖:600mg/dL以上、浸透圧:320mOsm/kg以上

- 脱水・意識障害が主症状

7. 出題傾向と国家試験対策ポイント

✅ よく出る合併症:

→ 「腎障害」「網膜症」「神経障害」は頻出!

✅ プロトコール暗記必須:

→ 「血糖測定 → 意識レベル評価 → 静脈路確保 → ブドウ糖投与」

✅ 鑑別の押さえどころ:

→ DKAとHHSの違い(ケトン体、呼吸様式、発症年齢)

8. 国家試験に出る!予想問題

Q1. 糖尿病性ケトアシドーシスに見られる特徴的な呼吸はどれか?

→ 正解:クスマウル呼吸

Q2. 救急救命士が静脈投与できる低血糖患者の条件として誤っているものはどれか?

→ 正解例:「12歳の意識障害患者にD50を投与」など(15歳未満は不可)

9. まとめ:救急救命士の役割

糖尿病患者の急変時において、迅速な血糖測定と適切な初期対応は、患者の予後を左右する重大な任務です。

国家試験では、病態・合併症・初期対応のプロトコールをしっかり押さえておく必要があります。

📚 参照:救急救命士標準テキスト

- 第10版:P.605〜607

- 第11版:「代謝・内分泌・栄養系疾患」章