はじめに:からだの中で「生命を保つ仕組み」とは?

私たちは毎日、呼吸をし、食事をし、眠り、そして活動しています。

この「当たり前の生きる営み」を支えているのが、人体の構成と生命の維持機構です。

救急救命士の国家試験でも最初に学ぶこの分野は、

人体を理解するすべての基礎。

たとえば「なぜ心臓が動くのか」「なぜ酸素が必要なのか」「エネルギーはどう作られるのか」といった、

救急活動の根幹に関わる内容です。

この記事では、

- 細胞や組織などの人体の構造

- 体液とその役割

- 生命維持に必要な代謝とエネルギー

を、一般の方にもわかるようにやさしく解説します。

📚 人体の理解を深めたい人におすすめの書籍(Amazon)

-

『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい人体のしくみの本』(田中越郎/日刊工業新聞社)

👉 一般読者でもわかるように、イラストと図解で人体の仕組みをやさしく解説。 家庭学習や健康への理解にもおすすめの一冊です。 -

『カラー図解 人体の正常構造と機能 【全10巻縮刷版】 改訂第5版』(坂井建雄/日本医事新報社)

👉 基礎から臓器レベルまでを丁寧に図解。 医療従事者・救急救命士・看護学生などの国家試験対策にも最適です。

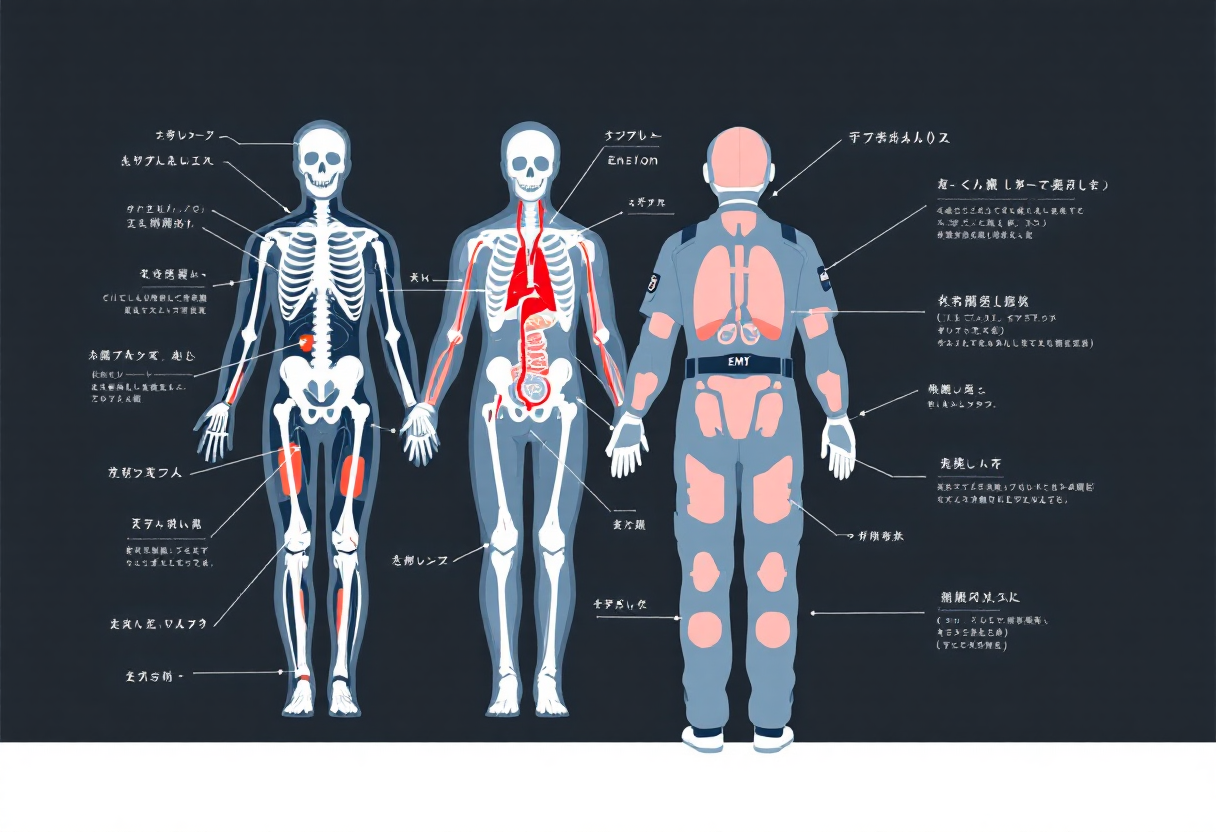

① 人体の作りと役割 — すべては「細胞」から始まる

細胞:生命の最小単位

人の体は、およそ37兆個の細胞でできています。

細胞はまるで小さな「工場」。酸素を取り入れ、栄養を使ってエネルギーを作り出し、不要な物質を処理します。

細胞の主な構造は次のとおりです:

| 部位 | 役割 |

| 細胞膜 | 外との出入りをコントロールする「門番」 |

| 細胞質 | さまざまな化学反応が行われる「作業場」 |

| 核 | DNA(遺伝情報)を保管し、細胞の働きを指令する「司令塔」 |

| ミトコンドリア | エネルギー(ATP)を作り出す「発電所」 |

救急救命士の現場では、細胞レベルのダメージ=生命危機につながります。

たとえば、心停止や出血性ショックでは、細胞が酸素不足になり、ATPを作れなくなることが致命的です。

組織・器官・臓器系

細胞が集まって「組織」をつくり、

組織が集まって「器官(臓器)」を形成します。

| 段階 | 具体例 | 役割 |

| 細胞 | 神経細胞・筋細胞 | 情報伝達・運動など |

| 組織 | 筋組織・上皮組織 | からだの動きや保護 |

| 器官 | 心臓・肺・肝臓など | 特定の生理機能を担当 |

| 器官系 | 循環器系・呼吸器系など | 全身の機能を統合 |

このように、**小さな単位(細胞)から大きなシステム(器官系)**まで、

人体は見事な階層構造で動いています。

② 体液の作りと役割 — 水が生命をつなぐ

私たちの体の約60%は水でできています。

この水が「体液」と呼ばれ、体内で栄養や酸素を運び、老廃物を回収しています。

体液は大きく2つに分けられます↓

| 分類 | 含まれる場所 | 例 | 主な役割 |

| 細胞外液 | 細胞の外側 | 血漿・組織間液 | 栄養や酸素を細胞へ届ける |

| 細胞内液 | 細胞の内側 | 細胞の中 | 化学反応や代謝を行う |

このバランスが崩れると、脱水やショックが起きます。

救急の現場では、点滴や輸液で体液バランスの維持を行うことが重要です。

電解質の働き

体液の中には、**ナトリウム(Na⁺)やカリウム(K⁺)**などの「電解質(イオン)」が含まれています。

これらは、神経の伝達や筋肉の収縮に不可欠です。

| イオン | 主な存在場所 | 主な役割 |

| Na⁺ | 細胞外液 | 水分調整、血圧維持 |

| K⁺ | 細胞内液 | 神経・筋肉の働き |

| Ca²⁺ | 骨・血液 | 筋収縮、血液凝固 |

| Cl⁻ | 細胞外液 | 酸塩基平衡維持 |

ナトリウムが不足すると低ナトリウム血症、

カリウムが異常だと心停止の危険も。

電解質の異常は、救急現場でも最も注意すべきポイントの一つです。

📚 人体の理解を深めたい人におすすめの書籍(Amazon)

-

『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい人体のしくみの本』(田中越郎/日刊工業新聞社)

👉 一般読者でもわかるように、イラストと図解で人体の仕組みをやさしく解説。 家庭学習や健康への理解にもおすすめの一冊です。 -

『カラー図解 人体の正常構造と機能 【全10巻縮刷版】 改訂第5版』(坂井建雄/日本医事新報社)

👉 基礎から臓器レベルまでを丁寧に図解。 医療従事者・救急救命士・看護学生などの国家試験対策にも最適です。

③ 生命の維持 — エネルギーがすべてを動かす

代謝とは?

「代謝」とは、生命を維持するための化学反応の総称です。

体内では常に、次の2つの代謝が行われています。

| 種類 | 内容 | 例 |

| 同化(アナボリズム) | 小さい物質を合成し、体を作る | タンパク質合成、骨形成 |

| 異化(カタボリズム) | 大きい物質を分解してエネルギーを得る | 糖の分解、脂肪燃焼 |

代謝の結果生じるエネルギーの形が「ATP(アデノシン三リン酸)」です。

ATP(アデノシン三リン酸)とは?

ATPは、体のすべての活動のエネルギー源です。

筋肉を動かす、心臓を拍動させる、脳で考える——

これらすべてにATPが必要です。

ATPは、ブドウ糖や脂肪酸などを酸素と反応させることで作られます。

好気性代謝と嫌気性代謝

ATPを作る方法には2つあります:

| 代謝の種類 | 酸素の有無 | 特徴 | 生成されるATP量 |

| 好気性代謝 | 酸素を使う | ミトコンドリアで行われる、効率的 | 多い(約36個) |

| 嫌気性代謝 | 酸素なし | 細胞質で行われる、短時間対応 | 少ない(2個) |

救急現場で心停止や窒息などが起きると、酸素供給が絶たれ、細胞は嫌気性代謝に切り替わります。

その結果、乳酸が蓄積し、細胞がダメージを受けるのです。

④ ブドウ糖とエネルギー産生の関係

ブドウ糖(グルコース)は体の燃料です。

食事で摂った炭水化物が分解され、血液を通して全身の細胞に届けられます。

ブドウ糖は次のような過程でATPに変わります:

- 解糖系(細胞質)

→ 嫌気的でも進む。ピルビン酸と少量のATPを産生。 - クエン酸回路(TCA回路)

→ ミトコンドリア内で進行し、電子を運ぶNADHを生成。 - 電子伝達系

→ 酸素を使い、大量のATPを産生。

つまり、酸素が足りないとこの仕組みが止まり、

エネルギーが作れなくなります。これが**「生命維持の限界」**です。

⑤ 救急現場と代謝の関係

救急救命士にとって、代謝の理解は単なる知識ではありません。

現場では常に「細胞のエネルギー供給を守る」意識が求められます。

- 心停止 → 酸素供給ゼロ → 嫌気性代謝 → 細胞死

- 出血性ショック → 酸素運搬能力低下 → ATP不足

- 低血糖 → ブドウ糖不足 → 脳代謝障害

このように、代謝とエネルギーの視点から病態を考えることが、

救急医療の本質といえるでしょう。

まとめ:生命の維持は「エネルギーの連鎖」

人体は、細胞という小さな単位が集まってつくられ、

体液によって環境が保たれ、

代謝によってエネルギーを生み出す——。

この連続が「生命の維持」そのものです。

救急救命士の学びでも、日常生活でも、

この「からだの仕組み」を理解することで、

なぜ健康管理が大切なのか、なぜ酸素が必要なのかが見えてきます。

まとめの一言

人体は、「エネルギーを作る細胞の集まり」。

細胞を守ること=命を守ることです。

救急の現場でも日常生活でも、このシンプルな原理がすべての基本になります。

📚 人体の理解を深めたい人におすすめの書籍(Amazon)

-

『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい人体のしくみの本』(田中越郎/日刊工業新聞社)

👉 一般読者でもわかるように、イラストと図解で人体の仕組みをやさしく解説。 家庭学習や健康への理解にもおすすめの一冊です。 -

『カラー図解 人体の正常構造と機能 【全10巻縮刷版】 改訂第5版』(坂井建雄/日本医事新報社)

👉 基礎から臓器レベルまでを丁寧に図解。 医療従事者・救急救命士・看護学生などの国家試験対策にも最適です。