🔹1. 呼吸とは何か? ― 命のリズムを刻む仕組み

私たちは無意識のうちに呼吸をしています。

1日に約2万回、吸って吐いてを繰り返していますが、

その一回一回が、生命維持の根幹に関わっています。

呼吸とは、体内に酸素(O₂)を取り入れ、二酸化炭素(CO₂)を排出する一連の流れのこと。

この働きによって、細胞がエネルギー(ATP)を作り出すための材料が供給されます。

つまり、「呼吸が止まる」というのは「エネルギーが作れなくなる」ことと同義なのです。

📚 呼吸器の理解を深めたい人におすすめ書籍3選

-

『運動・からだ図解 呼吸器のしくみ』(マイナビ出版/2022年5月)

🩵 特長: フルカラー・豊富な図解で構造・機能・症状・診断・治療まで整理された一冊。

💡 おすすめポイント: イラスト多めで視覚的に理解しやすく、救急現場・教育現場での教材にも最適です。 -

『イメカラ 呼吸器 イメージするカラダのしくみ』(医療情報科学研究所/2011年6月)

🩷 特長: シンプルな文章と正確なイラストで、呼吸器の構造と働きを楽しく学べる人気書。

💡 おすすめポイント: 解剖生理を“入り口から”学びたい方や、基礎を固めたい一般読者に最適です。 -

『ぜんぶわかる 呼吸の事典 — 呼吸生理をわかりやすくビジュアル解説』(長尾大志 監修/成美堂出版/2020年1月)

💙 特長: 呼吸器の構造・生理・異常をビジュアルでまとめた“読む辞典”。

💡 おすすめポイント: 国家試験や講義資料の補足にも便利で、日常の学習にも取り入れやすい内容です。

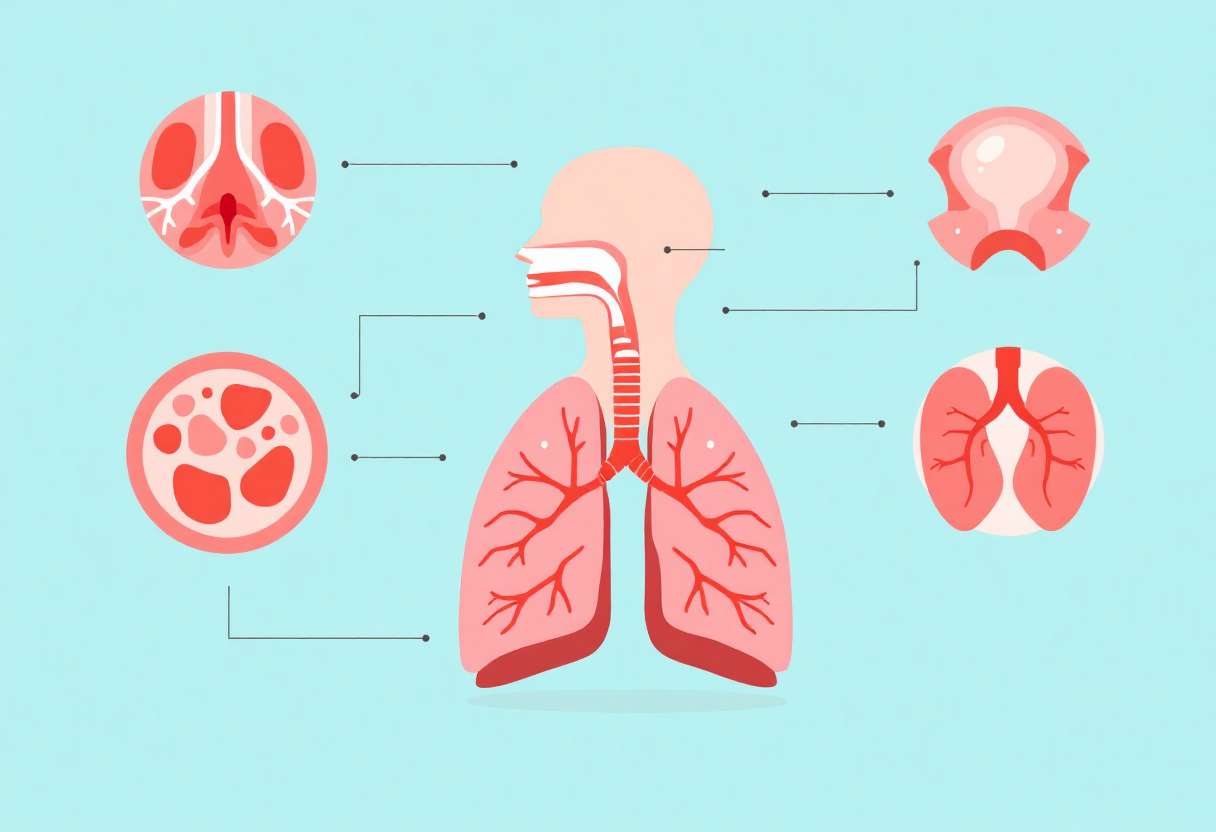

🔹2. 呼吸系の構造 ― 空気の通り道をたどる

呼吸の第一歩は、「空気の通り道=気道」から始まります。

🟢(1)上気道

上気道には「鼻腔・咽頭・喉頭」が含まれます。

空気は鼻から吸い込まれ、温められ、加湿されて肺へと送られます。

この段階で、ホコリや異物を鼻毛や粘液がキャッチし、体内への侵入を防ぎます。

喉頭には声帯があり、発声や誤嚥防止の機能も担っています。

気道が異物で塞がると、呼吸ができなくなり、数分で意識消失に至ります。

🟢(2)下気道

下気道は「気管・気管支・細気管支」からなり、空気を肺胞まで導きます。

気管はC字型の軟骨で支えられ、常に開いた状態を維持。

分岐を繰り返し、左右の肺へ枝分かれしていきます。

🔹3. 肺の構造と役割 ― ガス交換の舞台

肺は、胸郭内に左右一対あり、スポンジのような構造をしています。

その内部にある肺胞(はいほう)が、呼吸の主役です。

肺胞の数は約3億個。

その表面積はテニスコート1面分にも匹敵し、

外気と血液の間で酸素と二酸化炭素の交換(=ガス交換)が行われます。

🩸肺胞でのガス交換の流れ

- 吸気に含まれる酸素が肺胞に届く

- 酸素が毛細血管内へ拡散(O₂ → 血液へ)

- 同時に、血中の二酸化炭素が肺胞へ移動(CO₂ → 呼気へ)

- 吐く息とともにCO₂が体外に排出される

このとき、酸素を運ぶ主役が赤血球内のヘモグロビン(Hb)です。

酸素と結合したヘモグロビン(酸化ヘモグロビン)は、全身の細胞へ酸素を届けます。

🔹4. 呼吸を助ける筋肉 ― 「呼吸筋」の働き

肺そのものには筋肉がなく、自力で膨らむことはできません。

ではどうやって吸ったり吐いたりするのか?

それを可能にしているのが**呼吸筋(こきゅうきん)**です。

🟠主な呼吸筋

- 横隔膜(おうかくまく):呼吸の主役。収縮すると下がり、胸腔が広がることで吸気が起こる。

- 外肋間筋(がいろっかんきん):肋骨を持ち上げて胸郭を拡大させ、吸気を補助。

- 内肋間筋(ないろっかんきん):肋骨を下げ、呼気を助ける。

つまり「吸う」=筋肉の収縮、「吐く」=弛緩というメカニズムです。

運動時には、腹筋や胸鎖乳突筋なども加わり、より強い呼吸を可能にします。

🔹5. 呼吸のコントロール ― 脳が呼吸を管理している

呼吸は無意識でも続く生命活動。

これは、脳幹の延髄(えんずい)と橋(きょう)にある呼吸中枢が働いているためです。

延髄は呼吸のリズムを作り、橋がそのリズムを調整します。

血液中の二酸化炭素濃度(PaCO₂)が上昇すると、呼吸中枢が刺激され、

呼吸数と深さを増やしてCO₂を排出します。

これが、体内のpH(酸塩基平衡)を一定に保つ大切な仕組みです。

📚 呼吸器の理解を深めたい人におすすめ書籍3選

-

『運動・からだ図解 呼吸器のしくみ』(マイナビ出版/2022年5月)

🩵 特長: フルカラー・豊富な図解で構造・機能・症状・診断・治療まで整理された一冊。

💡 おすすめポイント: イラスト多めで視覚的に理解しやすく、救急現場・教育現場での教材にも最適です。 -

『イメカラ 呼吸器 イメージするカラダのしくみ』(医療情報科学研究所/2011年6月)

🩷 特長: シンプルな文章と正確なイラストで、呼吸器の構造と働きを楽しく学べる人気書。

💡 おすすめポイント: 解剖生理を“入り口から”学びたい方や、基礎を固めたい一般読者に最適です。 -

『ぜんぶわかる 呼吸の事典 — 呼吸生理をわかりやすくビジュアル解説』(長尾大志 監修/成美堂出版/2020年1月)

💙 特長: 呼吸器の構造・生理・異常をビジュアルでまとめた“読む辞典”。

💡 おすすめポイント: 国家試験や講義資料の補足にも便利で、日常の学習にも取り入れやすい内容です。

🔹6. 酸素の取り込みとエネルギー産生 ― 呼吸の最終目的

呼吸の最終目的は、酸素を使ってエネルギー(ATP)を作ること。

酸素が細胞に届くと、ミトコンドリアで「好気的代謝」が行われます。

このとき、ブドウ糖(グルコース)と酸素が反応し、

ATPと二酸化炭素、水が生成されます。

C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + エネルギー(ATP)\text{C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + エネルギー(ATP)}C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + エネルギー(ATP)

つまり、呼吸=エネルギー産生の第一段階なのです。

救急現場では、呼吸が止まるとすぐにエネルギー供給が絶たれ、

心停止や脳損傷が進行するため、早期の換気確保が極めて重要になります。

🔹7. 救急現場での「呼吸系」理解の重要性

救急隊員にとって呼吸系の理解は、傷病者の観察・判断の基礎です。

「呼吸数」「努力呼吸」「チアノーゼ」「SpO₂(酸素飽和度)」などの所見から、

呼吸不全の早期発見が可能になります。

✅現場でよくある呼吸系トラブル

- 異物による上気道閉塞

- COPDや喘息などの下気道狭窄

- 外傷による気胸や血胸

- 意識障害による舌根沈下

こうした病態を理解していれば、

酸素投与、気道確保、換気補助などの判断が格段に早くなります。

🔹8. 一般読者にも役立つ「呼吸の豆知識」

日常生活でも呼吸の質は健康に直結します。

例えば浅い胸式呼吸ばかりしていると、

二酸化炭素の排出が不十分になり、自律神経が乱れやすくなります。

深くゆっくりとした「腹式呼吸」は、

副交感神経を優位にしてリラックス効果をもたらします。

救急医療の現場でさえ、呼吸=心身のバランスを整える基本なのです。

🔹9. まとめ ― 呼吸は「生命の根幹」

呼吸とは、空気を吸って吐くだけの単純な動作ではなく

「酸素を取り込み、エネルギーを生み出す生命の循環システム」です。

救急救命士にとって、呼吸系の理解は全ての判断の土台。

一般の方にとっても、呼吸を整えることは健康を守る第一歩です。

📚 呼吸器の理解を深めたい人におすすめ書籍3選

-

『運動・からだ図解 呼吸器のしくみ』(マイナビ出版/2022年5月)

🩵 特長: フルカラー・豊富な図解で構造・機能・症状・診断・治療まで整理された一冊。

💡 おすすめポイント: イラスト多めで視覚的に理解しやすく、救急現場・教育現場での教材にも最適です。 -

『イメカラ 呼吸器 イメージするカラダのしくみ』(医療情報科学研究所/2011年6月)

🩷 特長: シンプルな文章と正確なイラストで、呼吸器の構造と働きを楽しく学べる人気書。

💡 おすすめポイント: 解剖生理を“入り口から”学びたい方や、基礎を固めたい一般読者に最適です。 -

『ぜんぶわかる 呼吸の事典 — 呼吸生理をわかりやすくビジュアル解説』(長尾大志 監修/成美堂出版/2020年1月)

💙 特長: 呼吸器の構造・生理・異常をビジュアルでまとめた“読む辞典”。

💡 おすすめポイント: 国家試験や講義資料の補足にも便利で、日常の学習にも取り入れやすい内容です。