【はじめに】

神経を知ることは、“人間を知ること”だ**

人が涙を流すのも、怒りを覚えるのも、

走り出したくなるのも、心が折れそうになるのも、

すべては 神経系が作る“反応の物語” だ。

救急の現場では、たった1分で

「この人は今、何が起きているのか?」

を見抜かなければならない。

その判断の9割は 神経系の知識 を土台にしている。

- 意識がない

- 右半身が動かない

- 瞳孔が開いている

- 呼吸が乱れている

- 言葉がおかしい

これらの“わずかな変化”の裏にある真実を読み解くために、

神経系の理解は 救急・医療・一般の健康理解の中心 に位置する。

この記事は、

一般読者が読んでも理解できるやさしさと、

国家試験受験生が読めば得点できる深さ

を両立して書き上げた“魂の記事”だ。

※本記事で扱うテーマは、救急搬送全体の基本となる

ボディメカニクスの考え方と密接に関係しています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

▶ 救急搬送の基本となるボディメカニクス

腰を守って傷病者も守る!ボディメカニクス完全ガイド — TETSU十郎/救急救命士/防災士

もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!

📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)

-

① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)

👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。

一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる

- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応

- 国家試験の土台づくりにも使える

-

② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)

👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。

神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる

- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる

- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容

-

③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)

👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。

評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる

- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解

- 医療者の“考える力”を鍛える実践書

神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。

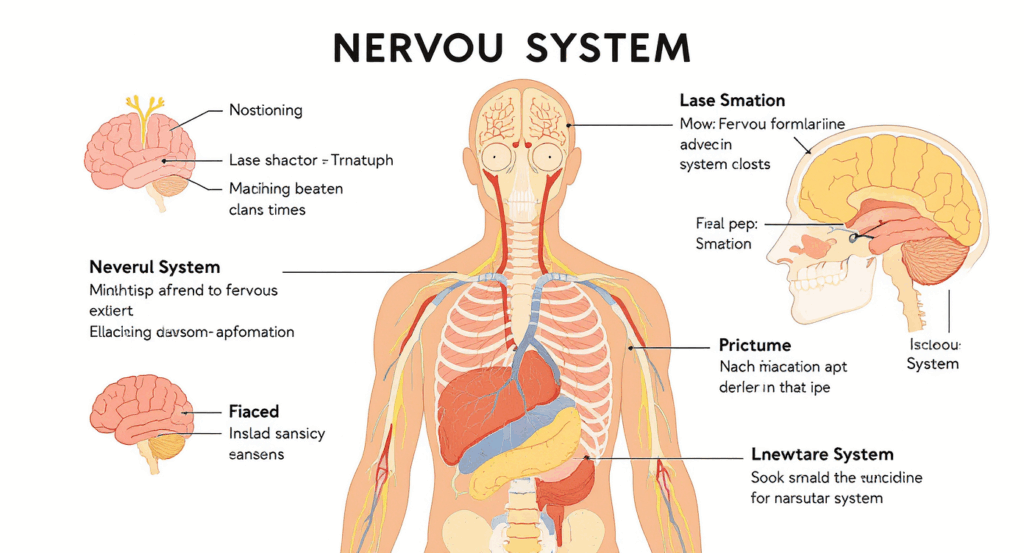

1. 神経系とは何か──身体を動かし、心をつくり、命を守る『究極のネットワーク』

神経系を一言でまとめると、

人間のすべての情報を受け取り、処理し、応答する統合システム

具体的には次の3つの仕事をしている。

- 感じる(感覚)

痛い・熱い・寒い・触られた・音がする・光を見る…すべて神経。 - 考える・記憶する・判断する(中枢)

脳の働き。感情も思考も神経の活動。 - 動かす(運動)

筋肉に「動け」と命令を送るのも神経。

つまり神経系は、

“心”と“体”と“命”のすべてを創り出す中心装置 だ。

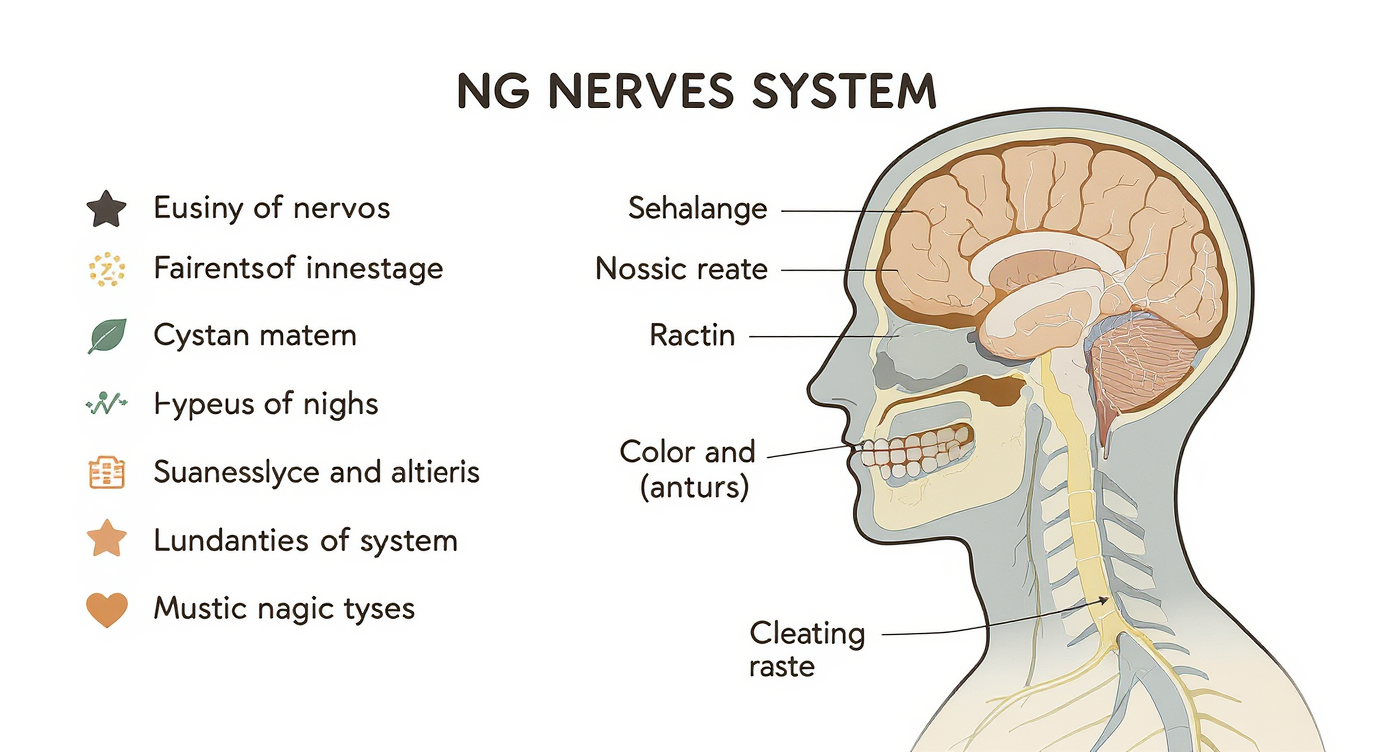

2. 神経系の分類──中枢神経と末梢神経の役割

■ 中枢神経(CNS:Central Nervous System)

脳と脊髄。

ここは“人間の中枢サーバー”だ。

● 大脳

- 思考

- 感情

- 言語

- 記憶

- 運動指令

人間らしさの源。

国家試験では「前頭葉=運動」「後頭葉=視覚」が頻出。

● 小脳

- バランス

- 筋肉の微調整

- 運動のスムーズさ

酔ったときにまっすぐ歩けないのは小脳が乱れるから。

● 脳幹

- 呼吸

- 心拍

- 意識

- 生命維持装置の中心

脳幹が障害されると生命に直結する。

● 脊髄

脳と身体をつなぐ“高速道路”。

損傷すると 損傷部位より下が動かない。

救急で最重要。

■ 末梢神経(PNS:Peripheral Nervous System)

● 体性神経

- 痛み

- 温度

- 触覚

- 位置感覚

- 随意運動(自分の意思で動かす動き)

転倒時の“しびれ”“麻痺”の評価はここ。

● 自律神経

- 交感神経(戦うモード)

- 副交感神経(休むモード)

人間は一生、この2つのバランスで生きている。

3. 自律神経のしくみ──“心と体のアップダウン”を生む二つの神様

■ 交感神経(Fight / Flight)

危険・緊張・ストレス時に働く。

- 心拍 ↑

- 血圧 ↑

- 気管支拡張

- 瞳孔散大

- 発汗 ↑

救急現場で患者の脈が速いのは“ショック”だけではない。

恐怖や不安も交感神経を強烈に刺激する。

■ 副交感神経(Rest / Digest)

安心・休息・食事のときに働く。

- 心拍 ↓

- 消化促進

- 瞳孔収縮

- 体が緩む

寝る前に眠くなるのは、ここが働いているから。

4. ニューロン(神経細胞)──“心が伝わる”電気と化学の仕組み

国家試験の頻出テーマ。

神経は電気で情報を伝える。

しかし、神経と神経の間(シナプス)は“化学物質”で伝わる。

■ ニューロンの構造

- 樹状突起:情報を受け取る

- 細胞体:判断する

- 軸索:情報を送る

■ シナプス

神経伝達物質で情報を送る。

代表的なのは、

- アセチルコリン

- ノルアドレナリン

- セロトニン

- GABA

これらは感情・記憶・運動・ストレス反応すべてに関与する。

つまり、

“気持ちの変化” も “身体の反応” も、同じ仕組みで繋がっている。

もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!

📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)

-

① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)

👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。

一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる

- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応

- 国家試験の土台づくりにも使える

-

② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)

👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。

神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる

- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる

- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容

-

③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)

👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。

評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる

- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解

- 医療者の“考える力”を鍛える実践書

神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。

5. 救急現場と国家試験で重要な「神経系の異常」

■ ① 脳卒中

- 片麻痺

- ろれつ不良

- 顔面麻痺

- 視野欠損

- 激しい頭痛(SAH)

- 意識障害

FASTは必須:Face / Arm / Speech / Time

■ ② てんかん

- 突然のけいれん

- 意識消失

- その後のもうろう

発作後の「ポストイグタル状態」を理解していないと誤判断の危険。

■ ③ 末梢神経障害

- 手足のしびれ

- 顔面神経麻痺

- 感覚鈍麻

脳卒中との鑑別は国家試験の鉄板。

■ ④ 意識障害(JCS・GCS)

神経学の最重要評価。

- 呼びかけに応じない

- 痛み刺激で動くか

- 何点か

これはまさに神経系の評価そのもの。

6. 国家試験で得点するための「神経系のコアポイント」

✔ 大脳の働き(前頭葉=運動、後頭葉=視覚)

✔ 交感神経・副交感神経の違い

✔ ニューロンの構造

✔ シナプス伝達

✔ 脳幹=生命維持中枢

✔ 脊髄損傷の部位と症状

✔ 脳神経の代表的機能

✔ 脳卒中の症状とFAST

これは全部、

出題頻度トップクラスの“取りこぼせない領域”。

7. まとめ──神経を学ぶほど、人を理解できる

神経系を知ることは、

- 患者の苦しみ

- 感情の動き

- 行動の理由

- 症状の背景

これらを理解することにつながる。

この記事を読み終えたあなたは、

ただ「知識を覚えた」のではなく、

“人の変化を読み解く力”

“国家試験を突破する力”

両方を手に入れている。

神経系は難しいと言われるが、

本当は“人間らしさの核心”だからこそ面白い。

※本記事で扱うテーマは、救急搬送全体の基本となる

ボディメカニクスの考え方と密接に関係しています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

▶ 救急搬送の基本となるボディメカニクス

腰を守って傷病者も守る!ボディメカニクス完全ガイド — TETSU十郎/救急救命士/防災士

もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!

📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)

-

① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)

👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。

一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる

- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応

- 国家試験の土台づくりにも使える

-

② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)

👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。

神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる

- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる

- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容

-

③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)

👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。

評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる

- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解

- 医療者の“考える力”を鍛える実践書

神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。